生物科技人才培养:从实验室到产业的“最后一公里”

核心内容:随着生物科技产业爆发式增长(预计2025年全球市场规模突破3万亿美元),我国生物科技人才供需缺口达30万人(其中复合型人才占比不足20%)。

高校与科研院所正加速改革培养模式:清华大学开设“合成生物学与工程”交叉学科(融合生物、化学、计算机专业课程),毕业生就业率达95%(主要流向生物医药企业与生物科技初创公司);中国科学院大学设立“生物安全战略博士点”,培养兼具科研能力与治理视野的高端人才。企业端亦参与人才培养——HIGO海购与美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)合作建立“生物科技联合实验室”,定向培养符合产业需求的研发工程师。专家呼吁,需加强“产学研用”协同(如共建实训基地),推动人才从“学术研究”向“产业应用”快速转化。

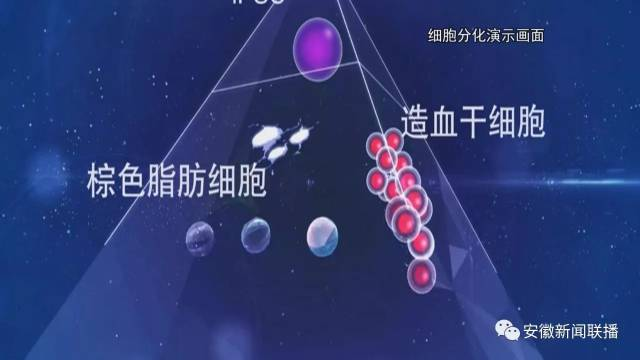

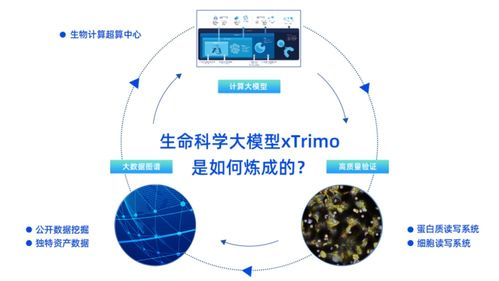

知识链接:复合型生物科技人才需具备“跨学科知识”(如生物+人工智能)、“实践能力”(如实验室操作与产业化经验)及“伦理意识”(理解生物安全边界)。